姉妹地:東京都台東区 浅草馬道地区町会連合会

姉妹地の経緯

江戸時代に本荘藩主であった六郷氏が浅草に下屋敷を設けたとき、領内の景勝地である「象潟九十九島」にちなんで、屋敷付近の町名に「浅草象潟町」と名付けました。

昭和41年の住居表示変更までは、象潟1〜3丁目という地名がありましたが、現在は浅草3〜5丁目となっています。

しかし、現在も浅草3丁目象一町会、浅草象潟町会、浅草象三町会という町会があります。

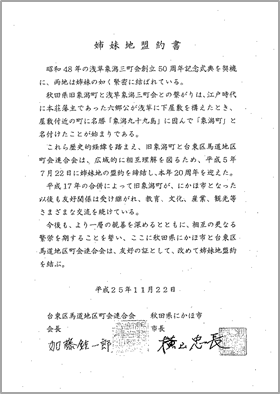

この歴史をふまえて、象潟町と浅草の町会との交流が始まり、平成5年7月22日に、その3つの町会を含む「馬道地区町会連合会」と「姉妹地」の盟約を取り交わしました。

| 年 | 事柄 |

|---|---|

| 昭和48年 |

|

| 昭和56年 |

|

| 昭和60年 |

|

| 平成3年 |

|

| 平成4年 |

|

| 平成5年 |

|

| 平成6年 |

|

| 平成8年 |

|

| 平成9年 |

|

| 平成10年 |

|

| 平成11年 |

|

| 平成12年 |

|

| 平成13年 |

|

| 平成15年 |

|

| 平成16年 |

|

| 平成17年 |

|

| 平成18年 |

|

| 平成19年 |

|

| 平成20年 |

|

| 平成21年 |

|

| 平成22年 |

|

| 平成23年 |

|

| 平成28年 |

|

平成21年~ 浅草神社境内で「秋田にかほ市大物産展」を開催して以降、毎年11月中旬に開催。

.JPG)

浅草象潟の歴史

延宝5年(1677)、本荘藩主・六郷氏(2万石の外様大名)は、浅草に下屋敷を設け、付近の町名に「浅草象潟町」と名付けました。領内の景勝地を町名にあてたケースはとても珍しいことでした。

浅草象潟の六郷氏の下屋敷は、敷地面積が1,000坪。表門は北向きに、東は町屋、南に長屋があり、一間幅の溝がそれに沿っていました。今の柳通りに面して表門があり、長屋の一部が大正12年(1923)の関東大震災まで残っていました。

昔は浅草寺の近くに火事があれば、かならず六郷家から家臣が駆けつけ、境内の警備に当たっていました。また、三社の祭礼に必要な馬は六郷家から借用するのが慣例で、年頭に浅草寺の別当が六郷家へ赴くのも恒例行事となっていました。

明治元年(1868)、最後の藩主・六郷政鑑は、戊辰戦争で奥羽越列藩同盟にくみせず、薩長に加勢しました。このため、新政府ができて政鑑は藩知事、さらに子爵に列せられました。

明治4年(1871)、廃藩置県で本荘藩がなくなった翌年に「浅草象潟町」の地名が生まれたのは「論功行賞の一環では」と推測する史家もおります。

明治5年(1872)、浅草象潟町が誕生しました。町のほぼ中央にある「浅草警察署」は戦前までは「象潟警察署」でした。

明治11年(1878)11月2日、それまでの大区制が廃止されて浅草区が誕生した際、区内120町内の一つが「象潟町」と命名されました。そのとき、旧本荘藩主・六郷政鑑の住居は「象潟町1番地」でした。

大正13年(1924)11月23日、町内の親睦、自治の向上、福利の増進を目的として、象潟町に初めて町会が組織されました。

昭和9年(1934)9月1日、町名整理が行われ、それまでの千束2丁目が象潟1丁目に、象潟町が象潟2丁目に、そして千束3丁目と田町1丁目が象潟3丁目という新表示になりました。つまり旧象潟町(新・象潟町2丁目)を中核として象潟町の地名が拡大されました。

現在の浅草象潟

観音裏(浅草寺の裏)に「象潟」の名を残す3町会があり、ここは台東区内で唯一の三業地です。三業地とは料亭、待合、芸者置屋の3つが揃っている由緒ある本格派の花柳界のことです。

昭和の初めには1,500人の芸者を擁していたといわれ、現在でも浅草組合「見番」(芸者の出入りを預かる事務所)には20軒の料亭と数十人の芸者が加入しており、いまも浅草の象潟は、夜になると艶やかな芸者衆が行き交っています。

平成15年、江戸開府400年を迎えた年、その花柳界のメーン通り(観音裏柳通り)に、浅草と象潟の交流の証として、俳聖松尾芭蕉が詠んだ「象潟や 雨に西施が ねぶの花」の句碑が建立され、同じ場所に象潟町が寄贈した「ねむの木」が植えられています。

この句碑は台東区、馬道地区町会連合会、象潟町と地元の方々の寄付で建立され、地元では「江戸情緒を残すこの町で芭蕉の足跡と象潟の歴史を伝えていきたい」と話しています。

句碑と同時に新設された24基のあんどん風の街路灯には、芭蕉が奥の細道の最北端である象潟まで旅する途中に詠んだ代表的な24句がつづられています。

また、平成16年には句碑の向かいに投句箱が設置され、自由な俳句が投句されています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 連携推進課 連携推進班

〒018-0192

秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7510

更新日:2024年04月17日