住宅用火災警報器の設置について

住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

にかほ市火災予防条例により下記のとおりすべての住宅への設置が義務付けられました。

- 新築住宅平成18年6月1日から

- 既存住宅平成23年6月1日から

なぜ火災警報器が必要なの?

近年の建物火災による死者の9割が住宅からの火災によるものです。その住宅からの火災によって亡くなられる人の数は増える傾向にあり、中でも高齢者の割合が増えています。さらに、住宅火災によって亡くなられた人の6割の人が逃げ遅れたことによって命を落とされています。

住宅用火災警報器とは?

火災により発生した煙又は熱を感知し、警報音又は音声で周囲に知らせる機器です。

- 感知器の種類は煙感知式、熱感知式があります。また、ガス警報器複合型(台所用)などがあります。

- 電源方式には電池方式又はAC電源方式があります。

(AC電源方式は電気工事が必要になる場合があります。)

住宅用火災警報器は、省令等による規格に適合するものと定められています。

品質保証のため、平成26年4月1日から販売されるものは日本消防検定協会の検定を受けることが定められました。基準に合格したものには、検定マーク(左下の図)が付いています。また、これまで鑑定品につけられていたNSマーク(右下の図)のものも、同様の基準に適合していることから、引き続き販売されます。

設置場所は?

- 寝室に設置します。

- 寝室が2階にある場合は階段にも設置します。

- 上記以外の階で7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階は、廊下にも設置します。

寝室とは、普段就寝している部屋のことで、来客が就寝する部屋は除きます。

取付位置は?

天井や壁に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。

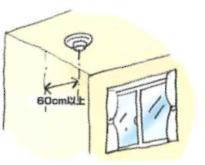

天井の場合

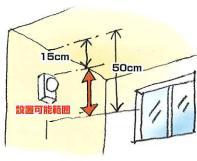

壁の場合

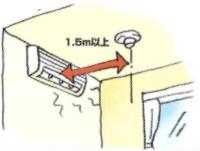

エアコンなどの吹き出し口付近の場合

悪質な訪問販売に注意!

- 不当な価格、強引な販売などを行う業者にご注意ください。

- 消防職員、消防団員、市職員が火災警報器等を販売することはありません。

- 火災警報器は、クーリングオフの対象です。おかしいと思ったらにかほ市市民福祉部生活環境課(電話番号0184-32-3043)にご連絡ください。

住宅用火災警報器取り付けたそのあとに

定期的な点検とお手入れ

「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日ごろから点検・掃除をしておきましょう。

最低限、1年に1回程度、作動点検・掃除をしましょう!また、次のようなときも必ず作動点検をしてください。掃除は、乾いた布でクモの巣やほこりをふき取りましょう。

- 初めて設置したとき

- 設置場所を変えたとき

- 掃除をしたとき

- 長い間留守にしたとき

- 故障や電池切れの疑いがあるとき

点検方法は「ひも式」と「ボタン式」があり、機種によって異なります。

取扱説明書を確認してから点検してください。

火災以外で鳴った場合

火災以外で「ピーピーピー火事です」

- 魚を焼くなど、調理時に発生する煙で感知器が鳴った。

- 掃除をしていてほこりが大量に発生して感知器が鳴った。

- 煙式の殺虫剤を焚いたら感知器が鳴った。

このようなときは、感知器の警報停止ボタンを押すか、室内の換気をすると警報音は止まります。

火事でないことを確認してから音を止めましょう。慌てず、落ち着いて対応しましょう。

故障や電池切れのとき

電池式のもので「ピッ電池切れです」というような音が鳴る場合は電池を新しいものに交換してください。

電池は10年が交換の目安です。

「ピッピッピッ」と一定間隔で鳴る場合は機器の異常です。取扱説明書を見てもわからない場合はお求めになった住宅用火災警報器のメーカーに問い合わせましょう。また、故障や電池切れの警報音はメーカーや機種で異なりますので、取扱説明書などで確認しておきましょう。

外部リンク

日本火災報知機工業会では、本体も10年を目安に交換を推奨しています。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒018-0311

秋田県にかほ市金浦字舘ヶ森152番地

電話番号:0184-38-2311

お問い合わせはこちら

更新日:2022年01月31日